以戏入画 意蕴深长

特邀通讯员 九歌

人物画是分意境的,譬如徐小明的画就特别适合讲故事。

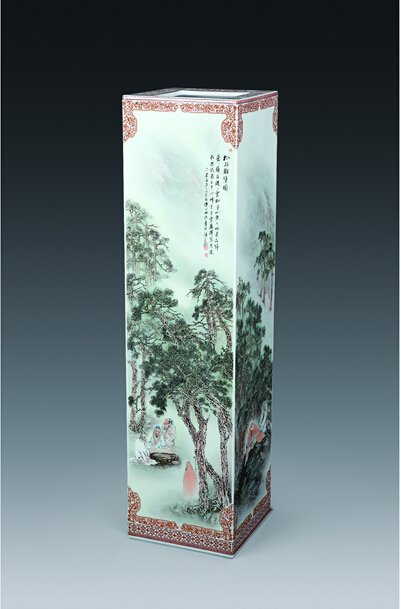

以精微的描摹深入细节,以灵动的气韵渲染氛围。所谓的构图、色彩、人物关系,都被他调配起来,陶瓷成了戏台。他的画就是故事、寓言,更是戏剧。仅是简单的一处场景,都能在人们的意象里发酵成另外的风景。

而故事就是徐小明进入陶瓷绘画的方式。

绘画的产生,是因为人有表达的需要。徐小明曾直言自己骨子里有着浓烈的文人情结,崇敬中华民族历史上那些有气节的人物,所以著名的高士文人都是他作品的常客,高洁不屈的陶渊明,风姿绰约的王昭君,悲苦坚毅的苏武等人,在徐小明的笔下或立或坐,或行或憩,都赋予了不同的形象,不同的思绪,他们的一颦一笑,举手投足间,流露出的则是一个又一个鲜活的故事。

“我喜欢有故事的画。所有的历史,我们都是从故事中了解到的,没有历史经验是从条条框框出来的。这个故事说了一个什么道理,交代了一个什么事件,不管这个历史真实与否,反正故事是确确实实存在的。故事跟我思考的习惯比较接近。”这段话已经说清楚了徐小明的陶瓷语言。

徐小明的作品用笔讲究,用色清雅,构图简而不单,且不失厚重,并能在一些能突出人物性格特征的细节上进行细腻刻画,使其更为逼真传神,不具脸谱化。

徐小明虽然专攻粉彩人物装饰,侧重造型与写实,但他一直没有放弃探寻中国画的传统。中国画讲究经营位置,而他的画面,看似流畅散漫,却处处苦心经营。一幅画上,主要的人物关系、次要的人物关系、各种的表情非常考究,道具也不是可有可无的。画面经营的是关系,少了哪一个细节,画面都少了烘托。同时,他还把中国画与西方素描结合,突破了陶瓷绘画中原有的界限,立足传统却不受传统的束缚,摒除了当年仿古瓷绘制严格的工艺束缚,也摆脱了历代名画的摹古。如今,徐小明的作品画面布局腾挪自如,笔法潇洒,以变化万千的线条勾勒出清峻的风貌,稍以皴擦淡彩附和,大面积留白处既令人回味遐想。

粉彩镶器《松林雅聚图》虽脱胎于竹林七贤,却比七贤更具自由之气。静谧,不时有湿润的暖风吹过,雅士童子坐立其间,或执杯谈笑,或行书抚琴,神态无一不欢欣自在,松声簌簌,四野无迹。从金字塔式的经典样式到构图取巧的林间小路,山灰云远,姿态闲适的雅客散发出凛然的风骨;翠枝石路,设色清透却不失气势,这些图像向我们展示着一个艺术家对生活的敏感。特别是将不同湿度的颜料在陶瓷上碰撞、覆盖、摩擦,制造出一种恬淡宁静的效果。

一个人只有调动主动性,才能把事情做好。换言之,一个学画的人只有真的热爱画绘画,才可能把画画好。只有热爱陶瓷艺术,才知道自己要做什么,要解决的问题是什么。

徐小明给人的印象,看似淡然,实则严谨。尤其是,他极为聪明,是那种扎扎实实的基本功之上的聪明。永远知道自己要什么。人家在拼市场的时候,他在拼实力。如今陶瓷市场疲软了,他的实力自然地显出来。

时至今日,说起走上绘画之路没有特别原因,就像成长一样自然。如果非要刨根究底,大概就是景德镇人深入血脉的援引,让他逐渐走上了这条路,至死不悔。

由于早年从事创作仿古瓷,徐小明对于传统技艺的延续有着深刻的执念。多年来,他将传统融于现代,现代嫁接与传统,于他而言,技艺是亘古不变的真理,传统是永不消逝的升华。